호(號)는 사람의 이름을 직접 부르는 것이 예의에 어긋난다고 여겼던 옛 선비들이 지위나 나이의 많고 적음을 떠나 서로 허물없이 부르기 위해 지었던 이름이다.

아닌 게 아니라 나이가 들다보니 어릴 때 흉허물 없이 지냈던 친구라도 선뜻 이름 부르기 부담스러울 때가 있었다. 주로 그 친구가 배우자나 자녀를 대동했을 경우가 그러하였다. 아마도 옛날 선비들은 그러한 난감함을 미연에 방지하고자 호(號)를 지어 부르지 않았을까 싶다.

호(號)에도 여러 종류가 있는데 가장 대표적인 것이 아호(雅號)이다. 별호(別號)라고도 하고, 그냥 호라고 줄여 부르기도 한다. 별명이나 필명, 대화명 등이 아호라고 할 수 있다.

아호(雅號)외에 황희 정승의 ‘도야지(돼지)’와 고종 황제의 ‘개똥이’처럼 어릴 때 부모가 자식에게 사용했던 아명(兒名)인 아호(兒號)가 있고, 당호(堂號)라 하여 신사임당의 ‘사임당(師任堂)’이나 최한기의 태연재(泰然齋)처럼 그 사람이 머무는 거처의 이름을 사용하는 경우도 있다.

그리고 죽은 인물에게 국가에서 내리거나 올리는 시호(諡號)도 있으니, 명성황후의 ‘명성(明成)’이나 이순신 장군의 ‘충무(忠武)’는 우리에게 잘 알려진 시호이다. 그 외엔 출신지에 ‘댁’을 붙여 호칭하는 택호(宅號)도 있다. 주로 혼인한 여성에게 부산댁, 대전댁, 함안댁 으로 호칭하는데 현재도 일부지역에서는 사용하고 있다.

호는 부모나 스승 등 남이 지어주는 경우도 있으나 스스로 짓는 경우도 많다. 호를 짓기 위한 가장 쉬운 방법은 자신이 태어난 고향의 지명이나 산 이름, 또는 자신이 오랫동안 살았던 지역의 지명을 따서 짓는 방법이 있다.

이황은 자신이 거주했던 토계리의 계(溪)자를 따서 퇴계(退溪)라 하였고, 율곡 이이는 파주의 밤 골 마을인 율곡리에서 율곡(栗谷)을 따온 것이다. 화담 서경덕은 그가 제자들을 가르쳤던 곳에 있었던 연못 이름이 화담(花潭)이었고, 허균은 그가 태어난 강릉의 교산(蛟山)에서, 연암 박지원은 그가 오래 살았던 황해도 금천에 있는 연암협에서 연암(燕巖)을 딴 것이다.

우리 조상들은 호를 지을 때 ‘산(山), 월(月), 석(石), 암(岩), 풍(風), 운(雲), 해(海), 강(江), 천(川), 초(草), 목(木)’ 같이 자연의 이름을 많이 넣었는데, 이는 “인위와 문명이 인류를 부자유하고 불평등하게 만들었으니 인류는 마땅히 자연으로 돌아가야 한다”는 루소의 주장과 묘하게 어울린다.

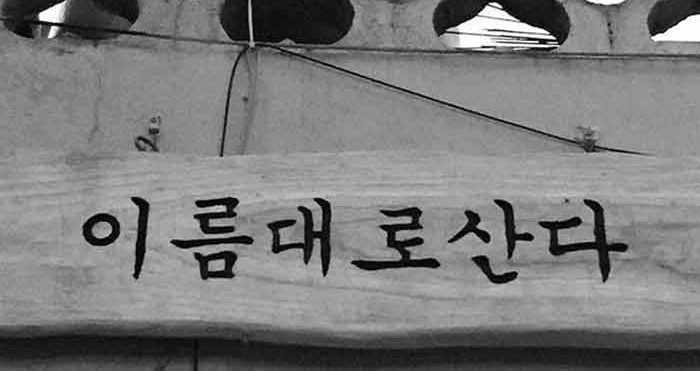

이렇게 태어나거나 자라난 지역의 지명 혹은 자연의 이름 말고도, 사람 이름은 아니지만 ‘바른정당’같이 신념이나 바람 등을 이름으로 표현하는 경우도 있다. 이름처럼 바르게 살아야 할텐데 그다지 바르게 생활하는 것 같지는 않다. 바르지 않으니 이름을 그렇게 지었겠지만.

정약용의 아호(雅號)는 다산(茶山)인데 여유당(與猶堂)이라는 당호로도 많이 알려져 있다. 여유당은 노자(老子)의 ‘도덕경’의 한 대목인 “여(與)함이여, 겨울 냇물을 건너듯이, 유(猶)함이여, 너의 이웃을 두려워하듯이”라는 글귀에서 따온 것으로, ‘여(與)’는 ‘겨울 냇물을 건너듯하다’는 뜻이고, ‘유(猶)’란 ‘사방을 두려워하는 듯하다’라는 뜻이 담겨있다. 조심조심 세상을 살아가자는 뜻이라고 할 수 있다.

퇴계 이황은 자신이 거주했던 ‘토계리’에서 글자를 빌어 왔지만, 퇴계(退溪)는 ‘물러나 시내 위에 머무르다’는 뜻의 퇴거계상(退居溪上)의 줄임말이기도 하다. 결국 퇴계는 뒤에 조정의 부름에 응하지 않고 자리에서 물러나 낙향하여 후진양성에만 힘썼다.

어느 작명소에서 양파를 가지고 실험했다. 한쪽에는 ‘망할놈’, 다른 쪽에는 ‘사랑해’라고 이름을 지어준 후 매일 이름을 부르며 이름에 어울리는 말을 덧붙였다고 하는데 ‘사랑해’라는 말을 듣고 자란 양파가 훨씬 잘 자랐다고 한다.

이 작명소에서는 이를 ‘파동성명학’의 근거가 되는 실험이라면서 홍보를 하고 있거니와 사실 ‘파동성명학’ 혹은 ‘소리성명학’은 개명이나 신생아에게 이름을 지어줄 때 중요한 판단기준이 되기도 한다.

양파를 이용한 파동(소리)실험은 이름의 중요성을 강조하기 위한 마케팅의 일환으로 알려진 내용이지만 부분적으로 공감이 되는 부분은 있다. 아무리 이름의 뜻이 좋더라도 발음이 엉망이면 쉽게 부르기가 힘든데, 이름이란 많이 부를수록 이름의 주인에게 좋은 영향을 미친다는 근거 없는 믿음까지 있고보면 가볍게 넘기기엔 왠지 찝찝하니까.

오래전에 신(申) 씨 성을 가진 친구가 애를 낳고 나에게 이름을 지어 달라고 부탁한 일이 있었다. 나름 고심한 끝에 성과 잘 어울리도록 ‘밧드’라는 이름을 지어줬더니 정작 출생신고할 때 엉뚱한 이름으로 했다.

이름이란 많이 불러주고 잊혀지지 않는 이름이면 좋지 않을까 생각해서 ‘소리성명학’적으로 지었는데 말이다. 요즘 그 아들이 개명을 하고 싶다고 하더란다. 아무렴 신규남 보다야 신밧드가 훨 낫지. 성과 이름에서 일체감이 느껴지잖아.

부득이한 경우가 아니라면 어른이 되어서 개명을 하는 것은 번잡한 일이니 이참에 멋진 호(號)하나 짓는 것도 괜찮지 않을까?

그렇다고 김정희처럼 완당(阮堂)·추사(秋史)·예당(禮堂)·시암(詩庵)·과파(果坡)·노과(老果)·농장인(農丈人)·보담재(寶覃齋)·담연재(覃硏齋)·천축고선생(天竺古先生) 등 이것저것 마음에 든다고 많이 만들면 곤란하다. 잘 지은 호(號)하나 열(十) 이름 안 부럽다는 말이 있다.

- 듕국인에게 투표권을 부여하면 - 2021-09-25

- 작품성이 엿보였던 영화 자산어보 - 2021-09-24

- 병원에서 죽는다는 것 - 2021-09-12

덕구일보의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다. 출처를 밝히고 링크하는 조건으로 기사의 일부를 이용할 수 있으나, 무단전재 및 각색 후 (재)배포는 금합니다. 아래 공유버튼을 이용하세요.