“계속 현장에 계실 거요?”

“예. 공사 때문에 무급휴가를 여섯 달 얻었어요.”

“그러니까, 매일 현장에 나오시겠다고?”

“왜, 싫으세요?”

“그럼 미리 말씀을 하셨어야지. 우린 누가 지켜보고 있으면 일을 잘 못한단 말이오. 보통 집주인은 일주일에 한 번만 현장에 나타나는데. 돈 주는 날에만.”

“어쨌든 난 매일 현장에 나올 겁니다.”

“타네 씨, 농담도 잘하시네. 여하튼 한 가지만 확실히 해둡시다. 현장 지휘는 누가 하는 거요?”

“무슨 말씀인지?”

“에이, 누가 일을 시킬 거냐고. 일을 맡긴 건 형씨지만, 형씨는 공사판에 대해선 깜깜할 거 아뇨. 그러니 어떻게 하실 거냐고?”

집수리를 시작한 첫날부터 업자와 신경전을 벌이는 타네 씨. 어쩐지 공사가 순탄하게 마무리될 것 같지 않은 조짐이 보인다.

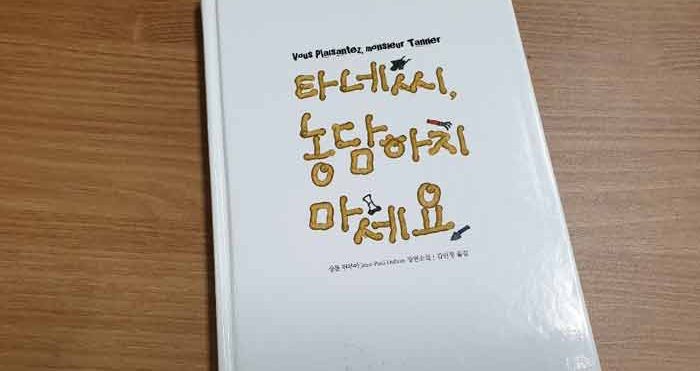

프랑스 작가 장폴 뒤부아의 소설 ‘타네씨, 농담하지 마세요’는 집수리를 하면서 일어나는 ‘노가다’ 세계의 실상을 담고 있는데, 주인공 타네 씨가 공사하는 업자와 말씨름하는 것으로 집수리의 ‘첫날’을 시작한다.

어느 날 느닷없이 대저택의 주인이 된 타네 씨. 동성애자였던 삼촌이 같이 살던 젊은 남자에게는 92년형 메르세데스 벤츠, 18세기의 희귀본 그림들, 전망이 죽여주는 바닷가의 아파트와 같이 깔끔한 재산을 남겨주고는 조카인 타네 씨에게는 낡을 대로 낡아 손을 봐야하는 대저택을 물려준다.

타네 씨는 어린 시절의 추억을 떠올리며 ‘저택의 원상복구’라는 계획을 세우고 집수리에 돌입하는데, 수리비용을 대기 위해 살던 집까지 팔지만 전문 건축업자에게 주택수리를 맡기기엔 돈이 턱없이 부족하다. 어쩔 수 없이 직접 인력시장을 뒤져 일꾼들을 찾았지만, 그들은 약속이라도 한 것처럼 하나같이 타네 씨를 괴롭힌다.

사실 집짓기나 집수리나 그 힘듦은 겪어보지 않은 사람은 모른다. 지인 중에 평생을 식당만 운영했던 이가 있다. 그의 꿈은 자기 소유의 식당을 갖는 것이 꿈이었는데, 그러던 그가 드디어 자그마한 터를 사서 건물을 지었다. 오래전의 일이지만 그가 자신의 건물에 식당을 오픈하면서 했던 말이 생각난다.

그때 그는 “집을 짓다가 없던 ‘당뇨병’이 생겼다”면서 “한 번 더 집을 지으면 ‘암’이 생길 것”이라고 엄살을 떨었었다. 축하해주는 자리여서 사람들은 농담으로 받아들였으나 그의 마음고생을 옆에서 쭉~ 봐왔던 나는 그의 엄살이 과장이 아님을 알고 있다.

어느 직종이나 그 전문직종에 종사하는 사람들은 나름대로의 특성이 있지만 공사판에서 일하는 사람들은 유독 심하다. 대형 아파트 공사장처럼 큰 현장은 어느 정도 시스템화 되어 덜하지만 중·소규모 현장은 별별 일이 다 있다.

고양이도 아니면서 모래만 보면 오줌을 싸는 사람이 있는가하면, 빵 봉지 같은 쓰레기를 벽면 틈새로 쑤셔 넣는 사람도 있고(대리석으로 만든 멋진 외벽을 가진 건물들 벽체와 대리석 사이에는 온갖 쓰레기가 들어 있을 것이다), 대강대강 일처리해서 꼭 두 번 세 번 같은 일을 하게 만드는 사람이 있다.

안 보면 괜찮겠지만 보고는 암이 생기지 않을 수 없다. 특히 깔끔한 성격을 가진 사람은 자신의 건물 공사현장은 안 보는 것이 건강에 좋다.

경험이 없다면 선택하기 힘든 주제라 어쩌면 작가의 경험담일지도 모를 이 소설은 집수리 과정을 시간의 흐름에 맞춰 기록하고 있다. 다분히 프랑스적이라 우리와는 문화적인 차이가 있지만, 일꾼들과 집주인의 마음이 같지 않다는 점은 어디나 마찬가지라는 사실을 잘 보여준다.

오래전에 출간한 책이라 아직도 나오는지는 모르겠다. 일부러 권할 책은 아니지만 프랑스 문화가 어떤지 경험하기에는 괜찮지 않을까 싶다.

- 듕국인에게 투표권을 부여하면 - 2021-09-25

- 작품성이 엿보였던 영화 자산어보 - 2021-09-24

- 병원에서 죽는다는 것 - 2021-09-12

덕구일보의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다. 출처를 밝히고 링크하는 조건으로 기사의 일부를 이용할 수 있으나, 무단전재 및 각색 후 (재)배포는 금합니다. 아래 공유버튼을 이용하세요.